要介護保険制度をしっていますか?

人生100年時代、それは高齢者になってからどう生きるかを考えるべき時代でもあります。

親のことはもちろんですが、自分自身が高齢になった時のためにも、介護についての理解を深めましょう。

介護の基本は情報収集と自己申告。

介護についてのサービスや仕組みを知らないと後で困ることになります。

- 介護保険制度とは

- 要介護認定とは

- 要介護認定に受けるには

この記事では、介護の基本ともいえる介護保険制度と要介護認定について解説します。

高齢の親がいらっしゃる方がこれからのことを考えるために、そして自分自身が高齢者になったときの準備として参考にしていただければ幸いです。

介護保険制度とは

日本では40歳以上の人は介護保険への加入が義務となっており、40歳から介護保険料を支払います。

40歳になった時に天引きされていて、「おや」と思いました

かつては子供が高齢の親の面倒を見るのが当たり前でした。

でも少子高齢化やひとり暮らしが増えたことなどから、状況は大きく変わりました。

大きく変化する社会の中で、介護に対する家族の負担を軽減し、高齢者を社会全体で支える制度が必要になったのです。

こうした背景の中で2000年4月に介護保険制度が創設されたのです。

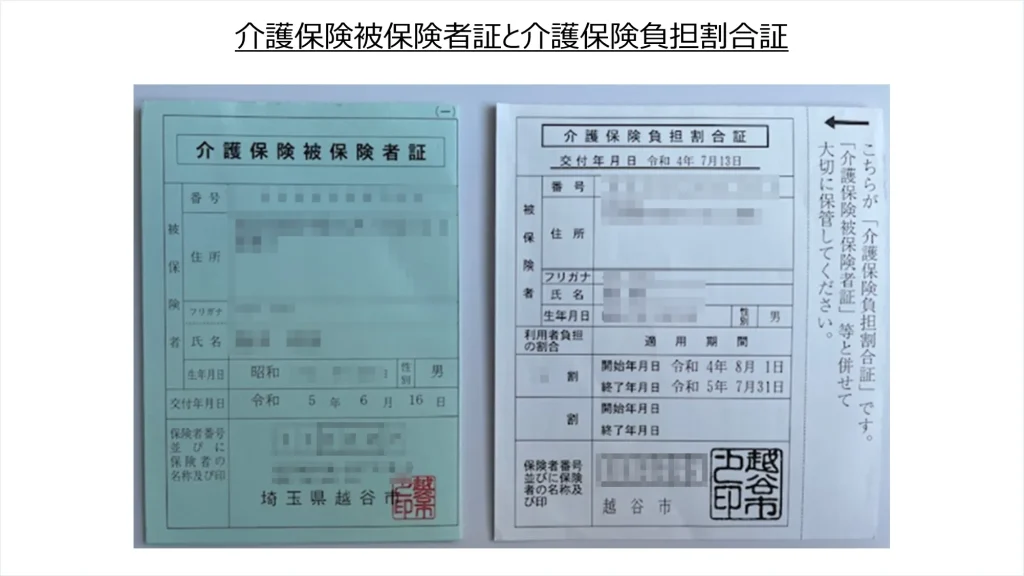

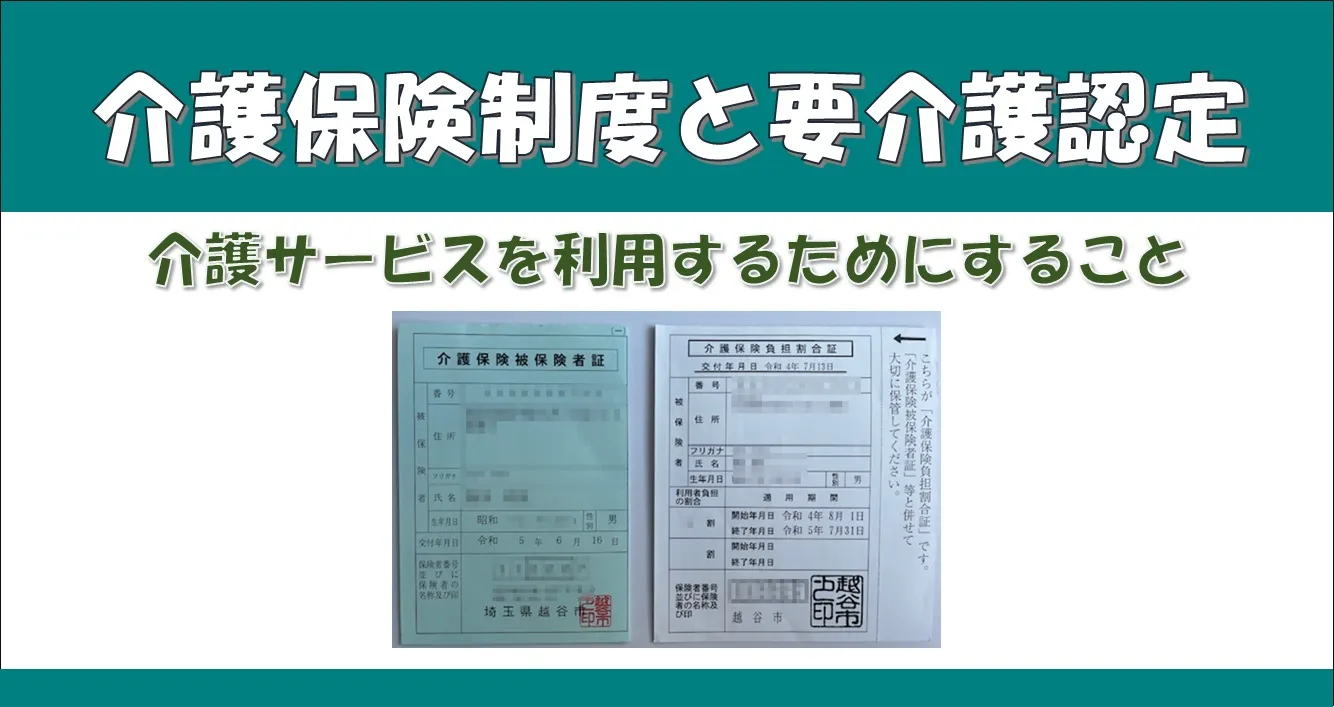

65歳になると介護保険被保険者証が交付される

65歳になると1人に1枚の「介護保険被保険者証」(保険証)が市区町村から交付されます。

ただ介護保険は健康保険と違って、保険証をもっていれば介護サービスを受けることができる訳ではありません。

介護保険を使って介護サービスを利用するには、「介護が必要な状態」と認められる必要があります。

それが「要介護認定」であり、要介護認定を受けるには自己申告が必要です。

つまり介護保険制度を知らなければ介護サービスは利用できませんし、知っていても申請をしなければ利用できないのです。

これが「介護の基本は情報収集と自己申告」という理由です。

そして介護サービスを利用したときは、利用金額の一部を負担することになります。

これを介護保険負担割合といい、前年の所得に応じて「1割」「2割」「3割」のいずれかとなります。

負担割合を示した介護保険負担割合証は、前年の所得により負担割合を決定したうえで要介護・要支援の認定を受けた人に、原則毎年7月に送付されます。

介護サービスを利用する際には、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」の2つが必ず必要となるので覚えておきましょう。

要介護認定とは

介護サービスを利用するには、介護が必要な状態か?どの程度の介護が必要かを認定してもらう必要があります。

それが「要介護認定」です。

そして「要介護認定」を受けるには、住んでいる市区町村の窓口で要介護認定の申請する必要があります。

介護サービスを利用する方の住んでいる市区町村の窓口申請をすると要介護認定のための手続きが始まります。

注意すべきは申請をしてただ待っているだけでは、認定の結果を受け取ることはできないということです。

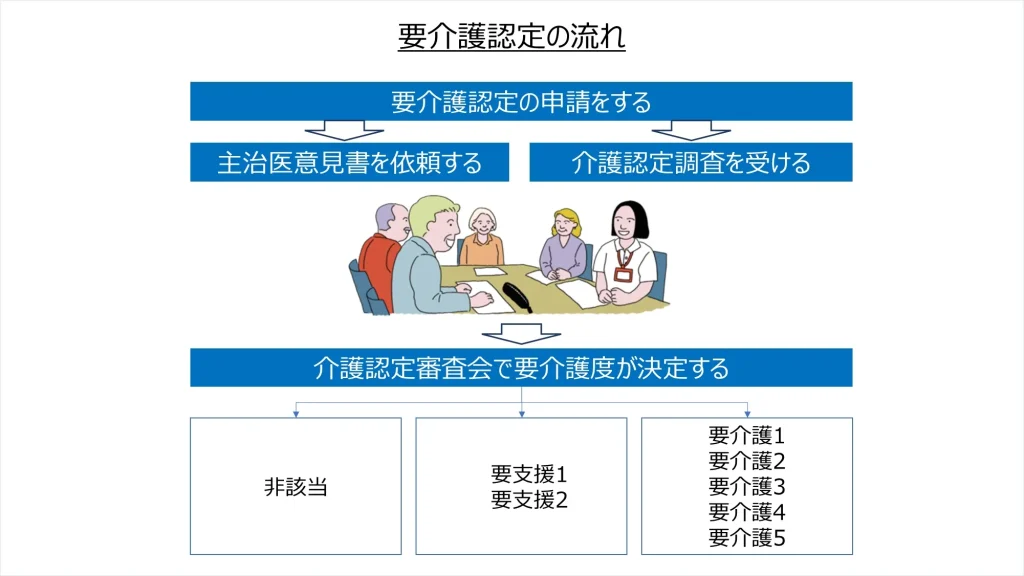

ここで要介護認定の流れを確認しておきましょう。

要介護認定を受けるには

要介護認定の基本的な流れは以下のようになります。

- 要介護認定の申請をする

- 主治医意見書を依頼する

- 介護認定調査を受ける

- 介護認定審査会で要介護度が決定する

ひとつずつ見ていきましょう。

要介護認定の申請をする

まずは介護サービスを利用する人の住んでいる市区町村の窓口に「介護保険要介護・要支援認定申請書」を提出します。

また親が遠方に住んでいる場合など、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代理申請を依頼することもできます。

主治医意見書を依頼する

申請をすましたら、かかりつけ医に「主治医意見書」を書いてもらうように依頼します。

「要介護認定の申請をしたので、主治医意見書をかいてください」と依頼しましょう。

私の父のケースでは、転倒して脳神経外科にかかっていたので、その脳神経外科に意見書をかいてもらうように依頼したところ、かかりつけ医に書いてもらってくださいと断られました。

意見書はかかりつけ医に依頼しましょう。

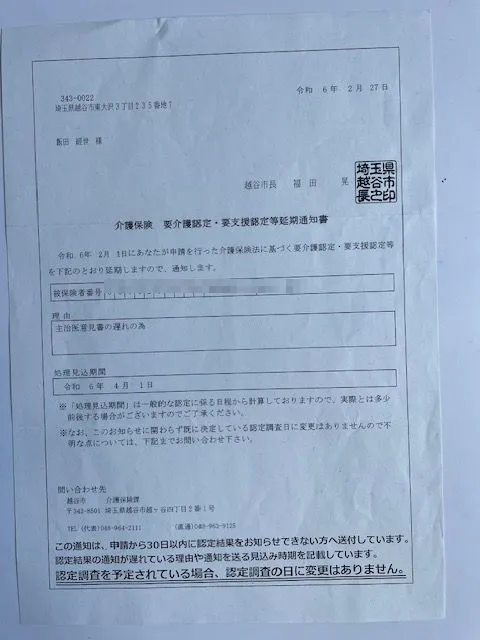

また要介護認定が遅れるケースとして多いのが、「主治医意見書遅れ」というものです。

私の場合も主治医意見書が遅れたため以下のような通知が来ました。

主治医意見書が遅れると認定結果が遅れることにもなるので、申請したらすぐにかかりつけ医に「主治医意見書」を書いてもらうように依頼するのが良いです。

介護認定調査を受ける

市区町村の窓口に要介護認定の申請をしてしばらくすると、市区町村の介護担当の職員から介護認定調査の訪問日時についての連絡があります。

介護認定調査の日時が決まったら、家族もたちあって介護認定調査をうけましょう。

介護認定調査では、市区町村の認定調査員が調査対象者の家を訪問し、本人や家族と面接しながら聞き取り調査がおこなわれます。

- お名前と住所をいってください

- 今日は何月何日ですか

- 食事はご自分でつくって食べていますか

- トイレはひとりで行っていますか

- お風呂はどのくらいの頻度で入っていますか

- 外出はどのくらいの頻度でしていますか

- 最近、転んだりしたことはありますか

といった日常生活に関する質問や、自力で立って歩けるか、記憶はしっかりしているかといった簡単なテストが行われ1時間ほどで終了します。

プライドの高い親は、本当はできていないのに「できる」といったりする場合もあるかもしれません。

介護認定調査で正しく状況が伝わらないと結果に影響します。

家族が立ち会ったうえで、ありのままの状況、どのように困っているかなどを具体的に伝えるようにしましょう。

私は介護認定調査の審査員が父との面接を終えた後、父抜きで調査員と2人で話す時間をつくってもらいました。

というのも父が訳の分からないことをいったり、幻覚を見たりといった認知症の症状がすすんでいることを具体的な例を示して伝えたかったからです。

父の前でいうのは可愛そうなので、調査員にのみ伝えました。

調査員に状況を正確に具体的に伝えるためにも、状態の変化についてメモをとっておくことをお勧めします。

介護認定審査会で要介護度が決定する

介護認定調査の一次判定の結果がでると、それを受けて介護認定審査会が開かれます。

介護認定審査会では、一次判定の結果と主治医意見書にもとづく審査による二次判定が行われ、要介護度が決定します。

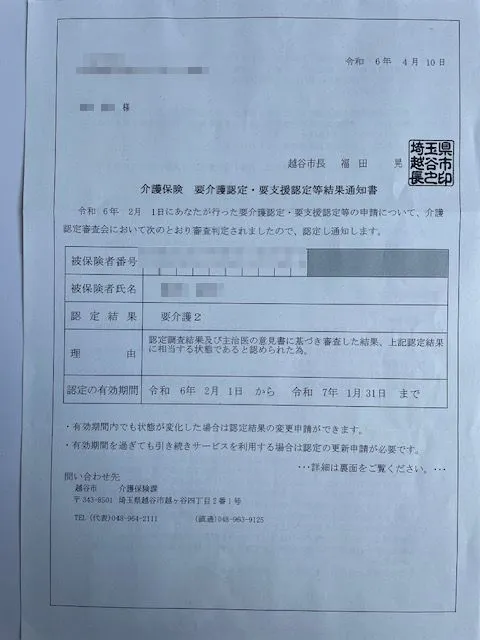

要介護度が決定すると、認定結果が記載された以下のような結果通知書と介護保険被保険者証が郵送で送られてきます。

要介護区分は非該当、要支援1と2、要介護1から5に分かれます。

要介護区分について詳しくは、以下の記事を参照してください。

この要介護区分によって利用することのできる介護サービスと支給限度額が異なるわけです。

私の父の場合は、認知症がすすみ俳諧の症状もでてきたので施設に入れないと暮らせない状態になりました。

でも入ろうと思っていた介護付き有料老人ホームの入居条件は「要介護1~」となっていたので、もし要支援だったら入居できません。

認定通知が届くまでは不安でしたが、認定結果は「要介護2」だったので無事に入ることができました。

正しい要介護認定を受けないと、利用すべき介護サービスが受けられなくなるケースもあるので注意が必要です。

介護サービスが必要になったら

親の状態がわるくなったら、介護サービスの利用を検討しましょう。

介護サービスについて相談したい場合には、お住まいの市区町村の地域包括支援センターに相談します。

そして介護サービスを利用するには「要介護認定を」を受ける必要があります。

住んでいる市区町村の窓口に「介護保険要介護・要支援認定申請書」を提出しましょう。

手順にそって行動し、介護認定の結果がでたら介護サービスが利用できます。

介護サービスを利用する際には、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」の2つが必ず必要となるので覚えておきましょう。

介護は他人ごとではありません、基本的な仕組みや流れは今のうちから覚えておきましょう。

介護が必要になった時のために。

介護に関する仕組みを理解するのに、とても役立った本を紹介します。

コメント