埼玉の越谷で37年間一人暮らしをしてきた92歳の父。

そんな父に変化があらわれたのは、昨年の10月ごろから。

目に見えて衰えはじめ、立ち上がった、歩いたり、服を着替えたりすることが難しくなってきたのです。

父の今後を真剣に考えないといけないなと思った私は、父と老後(今後)について話し合うことにしました。

親と老後の話し合い①今後の生活

まず父親と話し合いをしたのは、老後、つまり今後の生活についてです。

すでに92歳なのでとっくに老後なのですが、最近になって急に衰え始めた状況を踏まえて今後のことを考えようということで話をしました。

父が一人暮らしをしている越谷の家に行き、ご飯をいっしょに食べながら話を始めました。

「これからのことだけど、この越谷の家で出来るだけ暮らしたいと思う、それとも施設に入りたいと思う?」

私は単刀直入に父に質問しました。

この時の父の回答は、越谷の家で出来るだけ暮らしたいということ。

ただ体力の衰えも感じていたらしく、もうすぐ一人で掃除や料理ができなくなるかもしれないので、そのときは介護の人に助けてもらうといっていました。

そしてさらに状態がわるくなってきたら、施設に入ることもあるだろうとも。

つまり順番としては

- 頑張って今のまま自力で一人暮らしを続ける

- 自力での一人暮らしが難しくなったら訪問介護サービスを使って暮らす

- さらに状態が悪くなったら介護施設(老人ホーム)に入る

ということです。

また介護施設に入る場合は、37年間暮らしてきた越谷市にいるよりも、私と家族が住む家のそば(横浜市)のほうが良いということでした。

今後の生活について父の考えを聞くことができたので、今後の介護の方向性も明確になりました。

親と老後の話し合い②医療と介護の確認

そして次に確認したのは、医療と介護についてです。

医療についての確認

医療についての最初の確認は、今の健康状態です。

どんな症状があって、どの病院に行っているかを確認しました。

高齢の親はいくつかの病院をかけもちしていることも多いと思います。

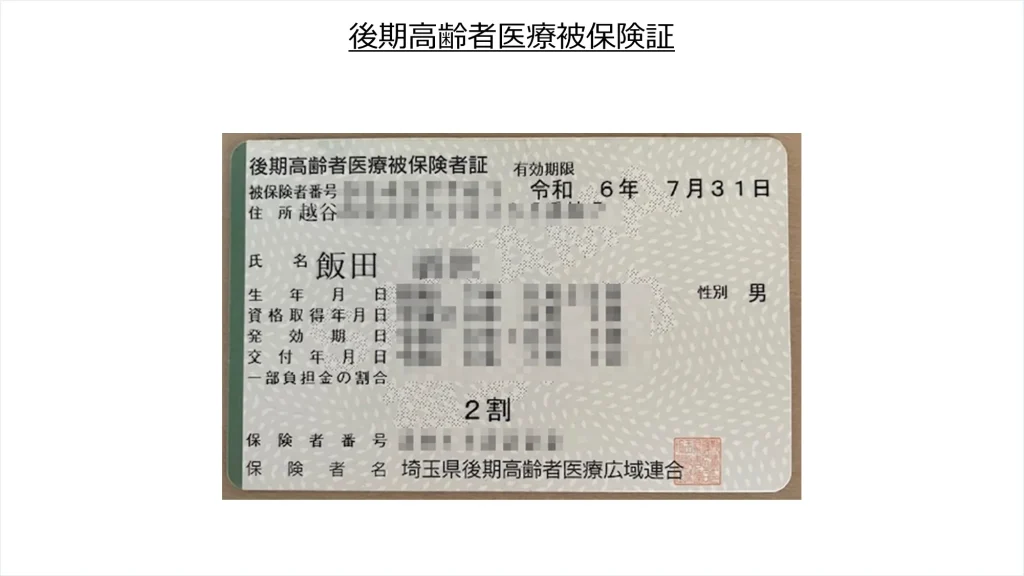

そして病院に行くときに必要になるのが保険証と診察券、そしてお薬手帳。

いざという時にあわてないように、それぞれの保管場所をチェックしました。

保険証に関しては75歳になると後期高齢者医療制度の資格を取得することになり、「後期高齢者医療被被保険証」が交付されています。

ちなみに令和6年12月2日に紙の保険証が廃止され、 廃止日以降は、新しい紙の保険証は交付されないとのことなので注意が必要です。

マイナンバーカードに一本化する流れですね。

お年寄りは混乱するだろうなあと想像します。

介護についての確認

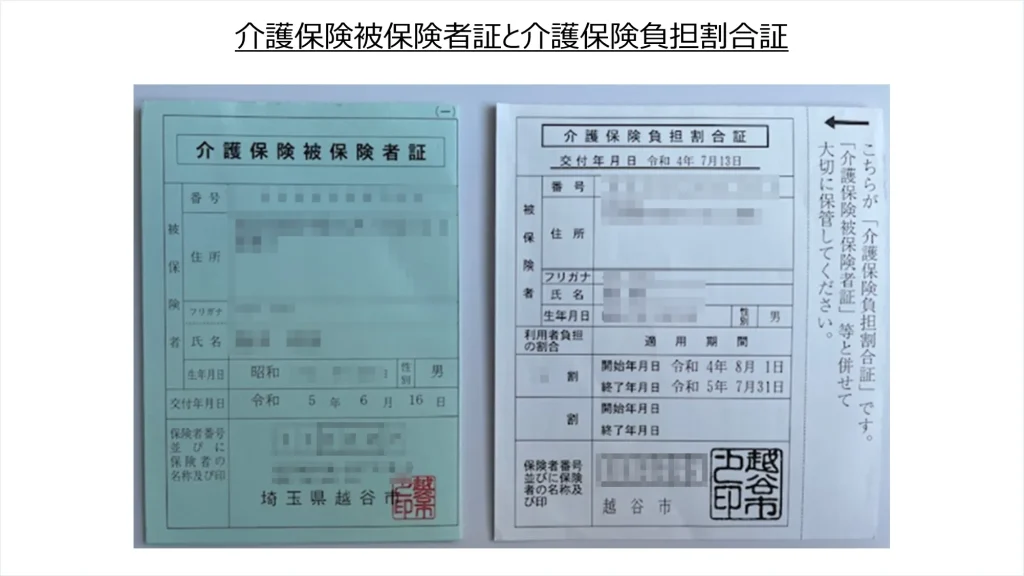

訪問介護を受けるにも、介護付きの施設にはいるにも、必ず必要になるのが、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証です。

親の介護区分(要支援1と2、要介護1から5)と負担割合を確認しましょう。

この時の父の介護区分はまだ一番軽い「要支援1」でした。

また健康保険証と同様に、いざという時にあわてないように、それぞれの保管場所をチェックしました。

親と老後の話し合い③お金のこと

親の今後のことを考えるときには、お金について話し合うことも大切です。

お金がいくらあるかによって、これから利用できる介護サービスの範囲も変わってくるからです。

これから生きていく年齢を支えていくだけのお金が必要になります。

私は次のようなポイントを確認しました。

貯金や借金があるか

はずは貯金がどの程度あるか、反対に借金があるかを確認しました。

家を持っている場合は、完済しているかローンがあるか、ローンがある場合はいくら残っているかも確認します。

現金だけではなく、株や投資信託などの有価証券、入っている保険なども確認しましょう。

毎月の年金の額と支出

毎月の年金の額(収入)と支出についても確認しました。

以前に年金の額を父に聞いていたのですが、通帳をみることで明確になりました。

通帳をみることで年金は2か月分が2か月に1回振り込まれているということや、毎月の支出もわかりました。

光熱費のほかにも、生協やNHK、電話やインターネット、携帯やセコムホームセキュリティへの支払いなどもありました。

こういった支出も契約を見直したり、使わないものは解約したりするなどの手続きが必要になります。

父と話すことで、大枠のお金の流れを理解できました。

銀行の通帳や印鑑の場所

そして通帳と銀行印の保管場所も確認。

介護サービスを利用するときには、親の同意をえて、お金を引き出すことや、本人のかわりに保証人として銀行引き落としの書類を書くこともあります。

その時になって、通帳はどこ?印鑑はどこ?ということにならないようにします。

親が保管場所を忘れてしまうこともあるということを頭に入れておくことが必要です。

親と老後の話し合い④最期について

そしてちょっと聞きにくい、最期について。

悲しいことではありますが、どんな人にも人生の終わりがやってきます。

最期の時を本人の希望どおりに迎えることができるように、勇気をもって話し合うことが大切です。

連絡先について

父は9人兄弟の8番目だということもあり、私は父の兄弟やいとことあまりつながりがありませんでした。

父方の場合は特に、親せきの連絡先を知らないという方も、結構多いかもしれません。

最期の時をむかえて葬儀をするさいに、誰に連絡をしたらいいかをまとめておくことも大切です。

生前に懇意にしていた人の連絡先が調べてもわからずに、葬儀の連絡ができなかったということにならないように。

終末期医療について(ターミナルケア)

最期の時をどこで迎えたいか、どのように迎えたいかの本人の希望を聞きました。

家で迎えることが困難なこともありますが、その場合でも病院で最期を迎えるのと、施設で最期を迎えるのとは大きく違うとも言えます。

なぜなら病院は延命治療を重視しがちだからです。

命を維持することを最優先する延命治療に対して、患者の生命を尊重しつつ最期の時期を穏やかに過ごすことを優先した終末期医療(ターミナルケア)というものがあります。

人生最期の時を、どのように迎えたいかを本人に確認する、具体的には延命治療をしたいかどうかの意思を確認することが大切です。

延命治療には以下のようなものがあります。

- 心臓マッサージ ― 胸部を手で圧迫するために肋骨が折れるなどの痛みがある

- 気管内挿入 ― 口から喉にチューブを挿入するため、話ができず苦痛をともなう

こういった痛みをともなう延命治療を本人が望むかを確認するのです。

父に確認した時には、「まかせる」といわれました。

延命治療で思うことは、私の母のことです。

私は39歳の時に母を癌でなくしました。

その時の私は終末期医療(ターミナルケア)という考え方を知らなかったので、母は病院で苦しんで逝きました。

それが今も悔やまれてなりません。

だから私は苦痛を伴う延命治療は望みません。

父には苦しまずに穏やかな気持ちで最期を迎えてほしいと思います。

まかせられたので。

葬儀の意向

なかなか聞きにくいですが葬儀やお墓に関する意向も、機会があれば聞いておきたいところです。

父の場合には、自分の葬儀のために互助会に入っていました。

たぶん子供である私の葬儀費用の負担が大きくならないようにとの気持ちでしょう。

父が互助会に入っていることを知らずに、せっかく父が積み立てたお金を、父の葬儀に使わなくては意味がありませんでした。

父の気持ちを汲むためにも、費用の面でも知っておいてよかったです。

親と老後の話し合いをするのは、話をするタイミングや内容など難しいところもあります。

でも話し合いをしないうちに認知症になってしまうと手遅れになります。

話しにくいけどとても重要なことなので、親の意思がはっきりしているうちにしっかり話し合うことが大切です。

まとめ|親と老後の話し合いをする

92歳で一人暮らしをする父と、老後(今後)について話し合いました。

- 今後の生活のこと

- 医療と介護のこと

- お金のこと

- 最期について

話しにくいことも結構ありますが、意識がしっかりしているうちに本人の希望を確認することは大切だと再認識しました。

普段から話し合える関係を維持しておくということも必要ですね。

次は「親の一人暮らしはいつまで可能かを検討する」です。

コメント